入店率を上げるために、一番重要なポイントは、通行人から見て入りたくなるデザインです。なぜなら、通行人が一番の見込み客だからです。

入店率を上げるための飲食店のファサードデザインを考えるうえで大切なポイントは

①客単価から考える

②外観から考える

③業態から考える

④立地から考える

です。これを実現する方法として4つあります。

①瞬時で把握できる分かりやすくする

②何が食べられるのかを伝える

③いくらで食べられるのかを伝える

④どんな雰囲気かを伝える

上記のポイント、デザインパターンを活用することで、筆者が実際に作った店舗では、売上向上に繋がっています。重要なポイントとして、ぜひ覚えておきましょう。

上記のポイントを一つ一つ細かく解説していきます。

お店に入りやすくすると、売上は上がるのか?

入りやすくすれば、人が集まります。人が集まり客数が増えればもちろん売上は上がります。

しかし、必ずしも全ての飲食店が必ずしも上がるとは限りません。それは高級店や隠れ家のようにプライベートな時間や空間を楽しむためのお店は、入りやすくすること自体がマイナスに働くこともあります。

入りやすいお店と入りにくいお店の違いは?

客単価と関係性

客単価と関係性があります。客単価が高いお店は入りにくく、逆に安価なお店は入りやすい傾向がります。それは、客単価の違いによって、お店へ行く人の目的の違いから来ています。

客単価の高いお店は、料理だけではなく、空間やサービスといった場所としての価値を売っているからです。安いお店は、料理の美味しさからくるコスパで来ているためです。フィルタを掛けてお客様を選定しているのです。

外観との関係性

店内をよく見えれば入りやすく、全く見えなければ入りにくくなります。それは、店内を見ることで安心を与えるためです。しかし、近年はウェブサイトで事前に確認をすることが出来るので、この傾向が少なくなってきています。

業態との関係性

業態によっても変わります。カフェのように開放的な空間が魅力になるお店や、パン屋のように販売促進を店頭で行わないといけないお店、焼鳥屋のように調理中を見せることでシズル感を与えるお店も開放的にすべきです。

寿司屋やフレンチのような高級店は世界観を作り込む必要があります。パブやクラブ、バーのような外と区切るために店構えを閉じ、店内を見せないようにするほうが良い店舗もあります。

立地との関係性

海が見えたり、森林に囲まれている外が魅力的な立地であれば、外の景色自体が売りとなるので、外と中を一体的につなげることがベストとなります。

繁華街やオフィス街のように人通りが多い通りに面していると、常に見られていたり、外の雑踏が気になりますので、開放的すぎると店内にいる人は落ち着きません。そういう場所はある程度、外観を閉じる必要があります。

入りやすくしているポイントは何か?

入りやすくするためには、必要な情報がわかるかどうかで決まってきます。事前にスマホで検索してお店の情報を知っている人は、店頭に置かれている看板等、目にもせず入店します。しかし、たまたまお店を通りかかった人は、外観にあるイメージや看板などで判断することになります。

何が食べられるのか?

何料理なのか?どんなメニューがあるのかは、みなさんまずは知りたいはずです。「何食べよっかなぁ~」と考えるはずです。

それはランチ、ディナーなどの食事メインのお店を探しているのか?二軒目で少しお話をしたいのか?打合せで場所を探していたのか?会社の仲間と飲み会に来たのか?などなど

その利用シーンによって何料理がいいのか?を決めているはずです。

いくらで食べれるか?

そもそもいくらなのか?予算感はとても大切です。人それぞれコスト感が異なります。3000円位で飲めるお店を探しているのか?金額を気にしていない人もいます。その飲食店が決めているターゲット層によって決めていきます。

それにより、メニュー金額を示す必要がある店舗とそもそも金額を明示しなくても良いお店もあるはずです。

どんな雰囲気なのか?

1階路面店であれば、店頭をガラス張りにして、店内が見えれば、雰囲気が伝わります。2階以上の空中階や地下ですと、直接的に店内は見えないことが多いので、外観デザインで店内の雰囲気を伝える必要があります。

会員制や常連客だけのお店などは、そもそも外観デザインは必要ないお店もあります。

どのような思考回路でお店に入るのか?

2~3秒で伝える!

いろんなお店が立ち並ぶ中、あなたの店前を通る時間は、2,3秒くらいです。ほんの一瞬なのです。そこでパッと見て瞬時にわかるビジュアル、気になる雰囲気を伝えることが全てです。それには、周辺店舗とは異なるイメージにしておくことも必要です。

パッと見た瞬間の記憶が残る!?初頭効果とは?

初頭効果とは「人は相手を第一印象で認識する傾向がある」という心理効果です。

これはお店づくりにも利用できる効果なのです。外観を見た瞬間、店内に入った瞬間が、そのお店の印象づけるということです。その初頭効果の一部と言われているアンカリング効果というものがあります。

アンカリング効果とは、「ユーザーは最初に提示した数字や特徴を元に、その後の意思決定をする傾向にある」という心理効果です。これは、看板にかくメニューの金額でお店全体のコスト感を認識してしまうことに繋がります。お店の一番安いものばかり書けば、安いイメージがつきますし、実際食事し終わって会計時に予想と異なる金額をいわれたら、リピートされなくなることもあります。店頭に置く看板に書くメニューはお店の印象に大きく関わりますので、慎重に選ぶ必要がります。

→人気店が共通して実行している?!心理的効果とは?

手軽にできる入りやすいお店作り

清潔感は基本!良いイメージがつきやすい

看板や店頭ディスプレイに誇りがかぶっていたり、ゴミが落ちていると、お客様が入りにくくなってきます。常に店舗前の道も含めて、清潔感を保つことが入りやすいお店へとつながっていきます。

親近感がある店員さん

店頭でメニュー看板を見ていると、「よかったら、どうぞお入りください!」と声を掛けられると、思わず入ることもあります。店頭でチラシを配っているのは逆効果ですが、興味をもったお客様に一声お声がけすることはとても大切です。

常連さんばかりのお店は入りづらい!?

個人店でよくあるのは、このパターンです。お店のファンが付いていることはとても大切ですが、新規客を作ることも必要です。カウンターのみではなく、テーブル席も作り、それを見せることで解決したり、常連のお客さん自体に一見さんに対してお話してもらえる雰囲気になれば、それはとても良い店舗になって来ている証拠です。

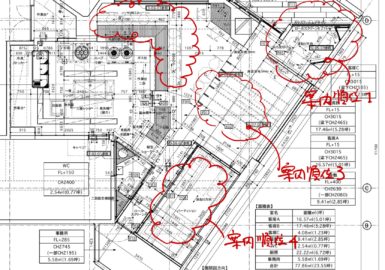

実例から学ぶ店構えの作り方

はねあげ

トーチドットベーカリー

和牛倶楽部

まとめ

以上をまとめますと、

①瞬時で把握できる分かりやすくする

②何が食べられるのかを伝える

③いくらで食べられるのかを伝える

④どんな雰囲気かを伝える

上記のポイント、デザインパターンを活用することで、筆者が実際に作った店舗では、売上向上に繋がっています。重要なポイントとして、ぜひ覚えておきましょう。