危険すぎる!!工事見積で合計金額しか確認しない飲食店経営者が多すぎる?!

なぜ、相見積りをするのでしょうか?

内装工事の施工見積で、3社など複数社に見積り依頼をかけるのが、一般的になっています。しかし、これは時間の無駄と安心感のためだけである場合がほとんどなのです。その原因のひとつは、工事見積を合計金額でしか判断できない飲食店経営者が、多すぎるのです。それでは、はっきり言って意味がありません。

「なぜ、相見積りをするのでしょうか?」

- 初めての施工会社なので、一般的な金額を知りたいから

- 金額を比較して、なるべく安いところへ発注したいから

- 項目漏れを防ぎたいから

と、リスクヘッジと安心感を得るためにおこなっています。それは一品生産である建築であるがゆえでもありますし、建築業界にはグレーな部分が多く含まれているからです。しかし、一般的な建築知識があれば、ある程度解決する部分もあります。

工事見積で合計金額しか判断しないのは危険すぎる?!

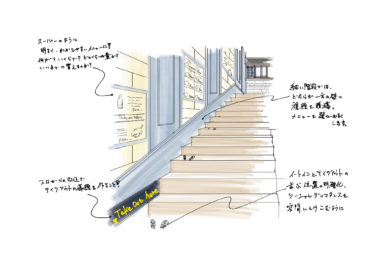

相見積りをする場合、デザインも同時に作成しています。通常1~2ヶ月かけて、打ち合わせ、設計検討、CG制作など実行し、施工見積にを作成します。そうしなければ、金額が大幅にずれるからです。それを1~2週間で行うには、時間が明らかに足りません。そこでデザインプレゼンと概算見積りを簡易的に出していきます。これは過去の実績より仮に決めて想定をします。ですので、その企業ごとに考え方が異なります。

「後で追加工事にならないように多くの項目を入れておく」「仕事を取るためにできる限り最低限度のスペックにしておく」この2つの違いだけでもコストだけでは判断できなくなります。

さらに、「いつも素材は良いものを細かいところまでこだわって作るスタンス」「見えない所は何もやらないスタンス」この2つでもコストは大きく異なってきます。ですので、合計金額では判断できないのです。

時間という労力が、相当削られている!?

デザインと概算見積の提案まで、一般的には2週間。そして、判断に1週間かけたとします。更にそれまでにどの業者にすべきかを調査し、現調をし、面談し概算依頼するまでに、2週間ほどかけたとします。この段階では、各業者は自分の所に依頼が来るかはわからないので、詳細設計まで想定していません。

ここまで5週間以上。お付きの設計と施工会社が決まっている飲食店オーナーとの差が出てきます。

あなたのチームを作ろう!

「見方がよくわからないから、設計者や施工会社にお任せするしかない、、、」ということではなく、信頼できる業者を見つけましょう!そうすれば、専門家からの意見を得ることが出来ます。

まずは基本的な知識をつけましょう!知識も情報もなく、専門家と話してもよくわからないことになってしまうからです。

工事見積で飲食経営者が見るべき簡単なポイント

見積の構成を説明します。

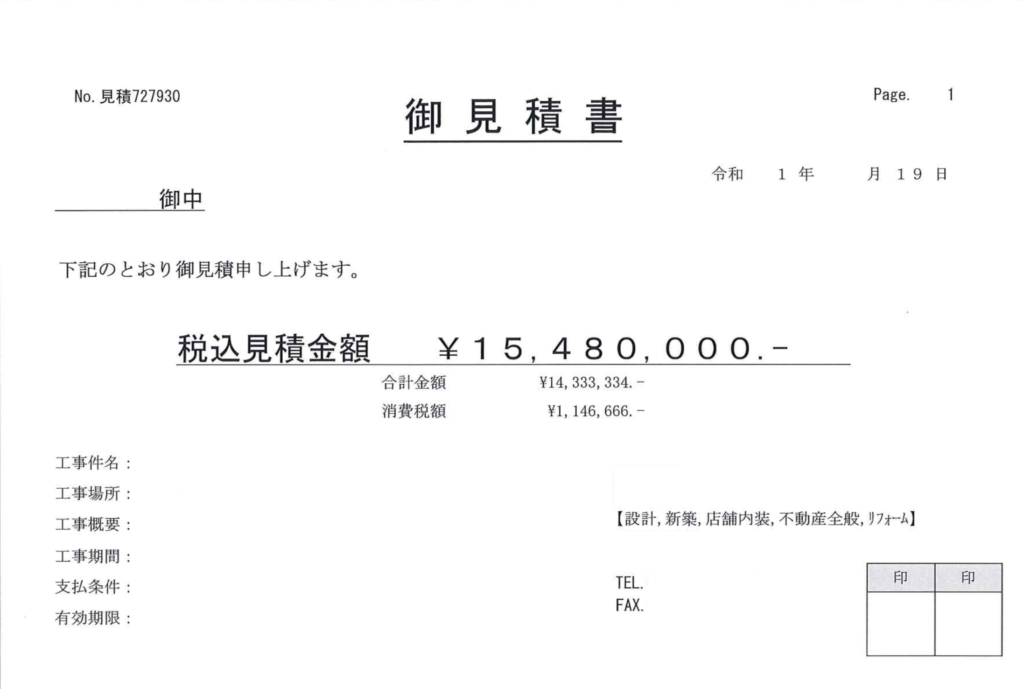

見積表紙

はじめのページに見積合計金額、あなたの企業名(個人名)、日時、見積期限、工事場所、施工会社名などが示されています。ここでの注意点は、税込みであるかどうかです。

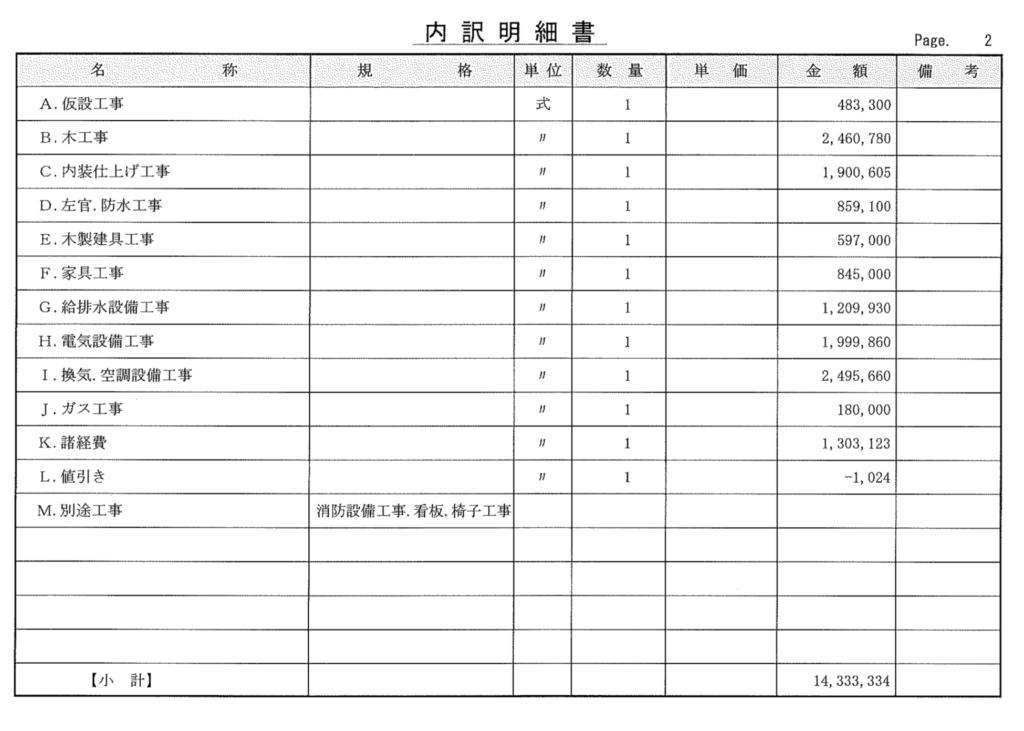

内訳明細書の大項目(目次)

工事の各工種が書かれています。仮設工事、木工事、軽鉄工時、内装仕上工事、左官工事、金属工事、ガラス工事、防水工事、木製建具工事、鋼製建具工事、給排水設備工事、電気設備工事、弱電設備工事、換気空調設備工事、ガス工事、防災工事、家具工事、看板工事、諸経費などがあります。これらは記載の名前やその工種の中に入っている項目が、各企業異なってきます。また、一つにまとめられたりすることもあるので、異なる施工会社の見積を見比べるのは、中々難しいものです。

内訳明細書(詳細)

見積の各項目の見方はとっても簡単。ただの掛け算だからです。

数量×単価=金額になっています。

これが、大項目に沿って順番に記載されているだけです。それぞれの大項目で小計が出ています。これは税別であることが多いです。

実際の工事見積で簡単な見方を覚え、削減できるポイントを抑えよう

内訳明細書のコストバランスは正常なのか?

異常値を見つけ、高ければ何が高いのかを確認。安ければ必要なものが抜けていないかを確認します。

各工事項目でのコストバランスは、カフェはカフェ、居酒屋は居酒屋、パン屋はパン屋とそれぞれ特徴があります。しかし、大きくバランスが異なることもありません。この項目で、高いだけではなく、安い項目も見つけて、余分な投資を避けるだけでなく、不足分も発見することを目的としています。

コスト配分が多いところを削減

金額が高い項目から確認し、機能面とコスト面のバランスを確認します。

その中で更に詳細を見てみますと、大きなコストから削減を試みます。それは、小さいものを削減した所で、全体コストに大きな変化が見られないからです。

より多くの範囲に使っている素材を削減

数量が多い項目、単価が高い項目を確認し、変更できるかを確認します。

内装材で、数量が多い工事項目は、少しでも下げれば大きく下がってきます。また、内装や設備も含めて、大きな単価になっている部分は、再度見直しましょう。そうすることで、コスト削減の効果がでてきます。

コスト削減に重要なのは、専門家に見てもらうこと。

コスト削減をしすぎると、集客力やオペレーション、耐久性に影響を与えてきます。「お金が無ないので、削減はしょうがない!」という考えをしますと、店舗開業したところで、収益性が悪くなることも多々あります。ですので、目先のことばかり考えずに、将来を見据えた計画必要になります。

・そこでどのくらいコストを落としたら、どのような問題が出てくるのか?

・この設備を落とすと、なんの問題が生じるのか?

・内装材をスペックダウンすると、集客力がどのくらいおちるのか?

・また、何年で交換しなくてはいけなくなるのか?

など、それぞれ自分のチームの専門家に聞いてみましょう!適切なアドバイスをくれるはずです。

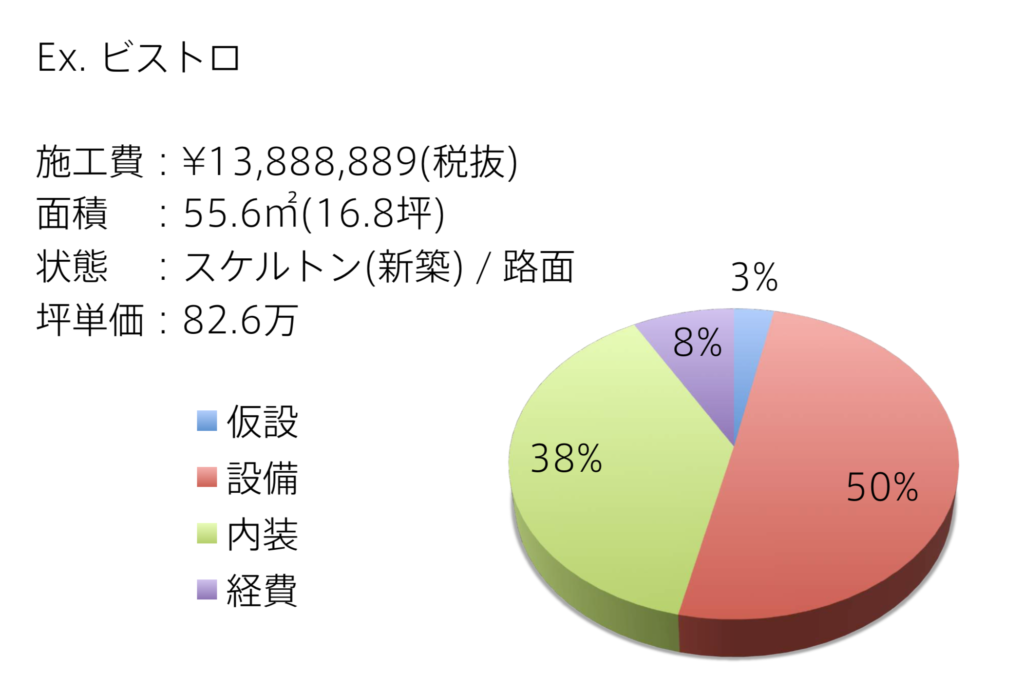

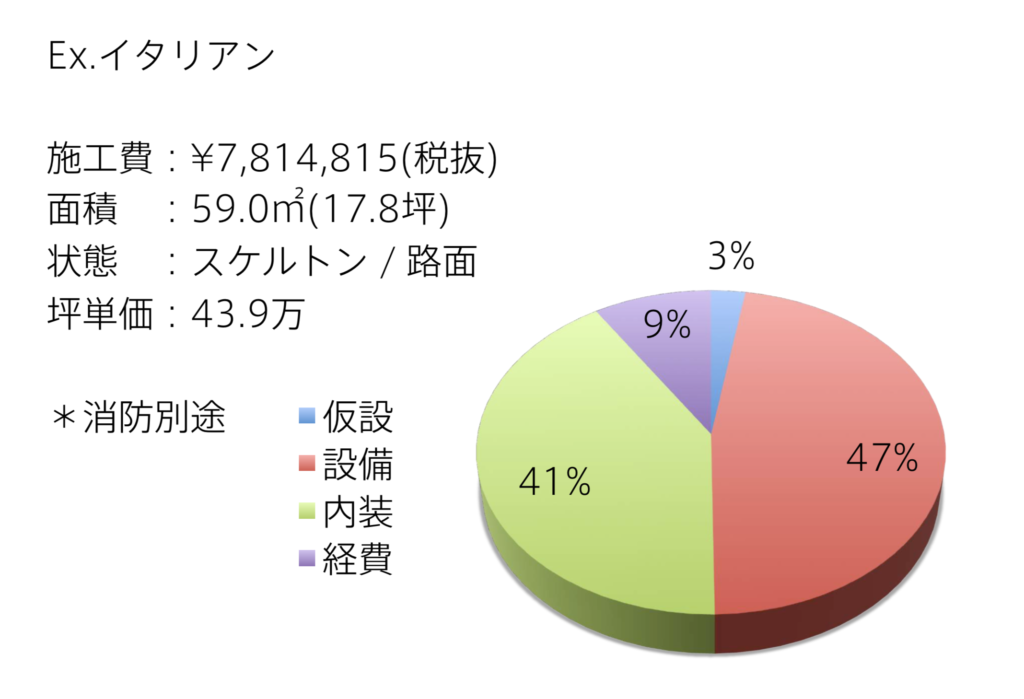

内装と設備のコストバランスを知ろう!

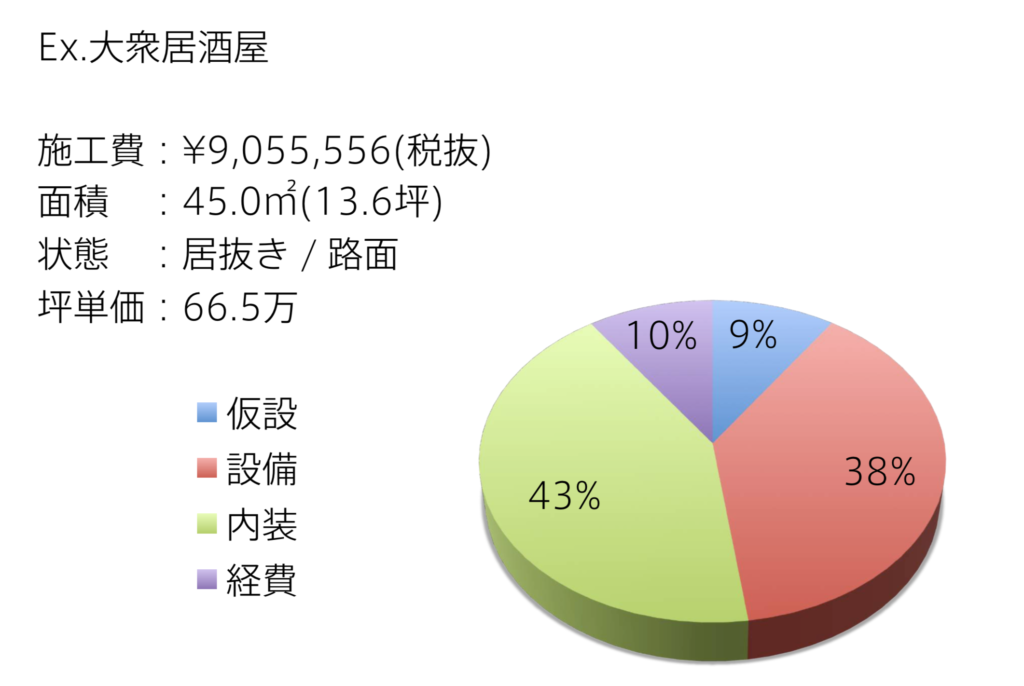

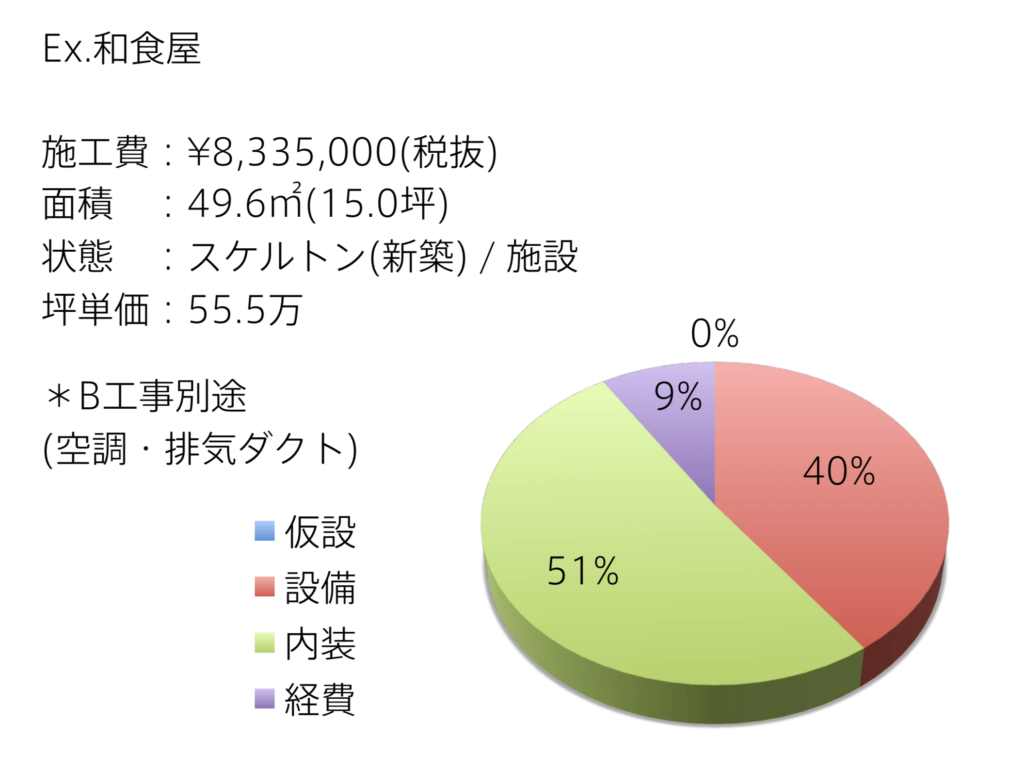

内装工事と設備工事のコストバランスは、1:1のほぼ同じ位になることが多いです。もちろん、物件状態や必要厨房スペックにより上下はします。次に上げる事例をもとに、内装費と設備費、仮設費、諸経費の割合を確認してみましょう!

よく見積について聞かれること

設計施工が一体と別々では、どちらがお得か?

設計施工会社のほうが、

- 一括でお願いできるから楽?!

- 設計料がないのでお得?!

- 仕入れが安い商材があるからお得?!

- 内部調整で金額調整できるからお得?!

設計と施工分離のほうが、

- 責任分担が明確?!

- 施工見積を第三者的にチェックできるのでお得?!

- マテリアルを幅広く知っているのでお得?!

- 施工会社だけ比べられるからお得?!

このようなご質問をよくいただきます。正直言いまして、どっちが良いとかはありません!コスト視点だけで言いますと、その企業の体制によると思います。その企業がどのくらいの

- 固定費(人件費、オフィス賃料)があるのか?

- 年間の実行物件数

- 利益率をどのくらい見ているのか?

- 自社ではどこまでやっているのか?(何をアウトソーシングしているのか?)

マーケティング、営業、設計、現場監督、職人、資材調達など

大きな会社であればあるほど、物件数も多くなければいけませんし、孫請構造になっていれば中間マージンが高くなりますし、自社で行えば人件費が増えますし、、、とそれぞれの企業体制が効率よく回っている企業が良いものが安く出せるはずです。

VE=マテリアルのスペックを下げて、コスト下げることではない!

「VEをしましょう!」

「VE?なにそれ??」

VEとはバリューエンジニアリングのことです。

製品や役務(サービス)などの価値(=製造・提供コストあたりの 機能・性能・満足度など)を最大にしようという体系的手法。英語の頭文字をとってVEと表現されることが多い。(ウィキペディアより)

しかし、建築業界では、ただ単純にコストダウンを実行しているだけのところが多いです。価値の最大化をすることが重要なのです。もちろんコストが下がれば、価値も上がりますが、機能性もデザイン性もを上げていかなくてはいけません。費用対効果のある設計内容にすることを言っているはずです。

そのためには、デザイン、施工、コスト、スケジュールなど様々な視点で見積を見直していく必要があります。

まとめ

飲食店内装工事の施工見積をデザイン性や機能性を保ちつつコストダウンをするには、

1 内訳明細書のコストバランス、金額が高い項目、数量が多い項目、単価が高い項目を確認する

2 設計や施工会社の体制やマインドを知り、協力的かどうかを確認する

3 VE時に費用対効果の高い設計や見積提案もらえるか確認する

店舗内装工事の施工見積もりが、費用対効果のある店舗内装が出来ます。